生物医用材料和3D打印技术一结合,直接把医疗领域的玩法给改了。以前做医疗器件,材料和结构受工艺限制特别大,现在3D打印能"想打什么结构就打什么结构",再配上更安全、更贴合身体需求的新材料,从软组织修补到骨头再生,从定制植入物到带功能的医疗设备,各种临床需求都能找到更精准的解决方案。

一、材料适配:从单一到多元的临床需求覆盖

临床场景的复杂性要求医用材料具备多样化的性能:骨科需要高强度、耐磨损的金属或陶瓷材料;软组织修复需要柔韧、可降解的高分子材料;神经再生需要促进细胞附着的水凝胶;药物递送则需要可控释放的智能材料。3D打印技术通过调整打印参数(如温度、压力、层厚),可精准匹配不同材料的成型特性。例如,聚己内酯(PCL)这类生物可降解高分子材料,通过低温3D打印可保持其缓慢降解的特性,适用于骨缺损修复中的临时支撑结构;而钛合金通过选择性激光熔化(SLM)技术,可打印出多孔结构植入体,既保证力学强度,又促进骨组织长入。

二、结构优化:突破传统工艺的复杂设计实现

传统减材制造难以处理的复杂内部结构,在3D打印中成为可能。例如,针对骨关节炎患者的软骨修复需求,3D打印可结合水凝胶与细胞载体材料,构建具有梯度孔隙的“仿生软骨支架”:表层致密以抵抗关节摩擦,内部多孔以容纳干细胞分化。这种结构通过传统工艺几乎无法实现,但3D打印通过逐层沉积材料,可精确控制每一层的孔径和排列方向。此外,针对血管介入治疗中的个性化需求,3D打印可定制具有特殊流道设计的支架,避免传统支架在弯曲血管中易移位的问题。

三、功能集成:从单一结构到多任务医疗设备

临床需求正从“替代缺失组织”向“主动促进修复”升级,这要求医用材料不仅具备结构支撑功能,还需集成生物活性。3D打印为此提供了平台:例如,在骨科植入体表面打印含生长因子的生物陶瓷涂层,通过打印过程中的精准定位,使生长因子仅在骨-植入体界面释放,避免全身副作用;在神经导管3D打印中,将导电聚合物(如聚吡咯)与水凝胶复合,打印出可传导电信号的导管,促进受损神经的定向再生。这种“材料-结构-功能”的一体化设计,使3D打印设备从“被动植入物”转变为“主动治疗工具”。

四、小批量与紧急需求的快速响应

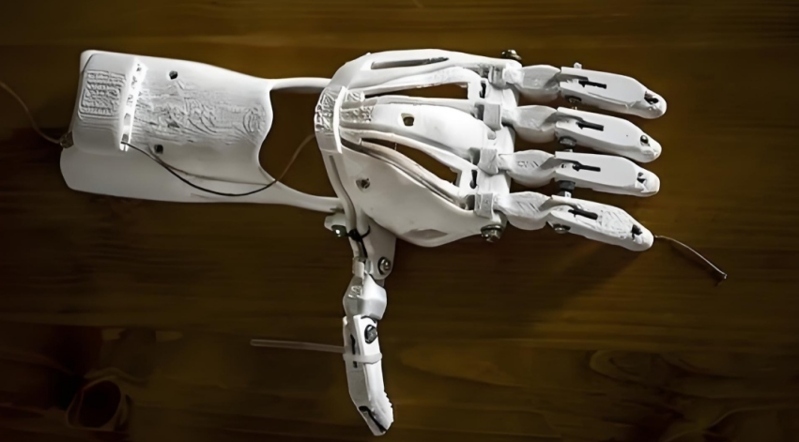

临床中常遇到小批量(如罕见病患儿的定制植入物)或紧急需求(如创伤后的快速修复),传统模具开发周期长、成本高,而3D打印的“无模化”特性可完美适配。例如,针对先天性腭裂患儿,3D打印可根据患儿口腔CT数据,快速定制具有复杂曲面结构的腭裂修复支架,材料选择可降解的聚乳酸(PLA),在支撑软组织愈合后逐渐吸收,避免二次手术取出。对于战地或灾难现场的骨折急救,便携式3D打印设备可就地取材(如患者自身细胞与生物墨水),打印临时固定支架,为后续治疗争取时间。

以前医疗里常碰到材料、结构、功能各自为战的情况,现在这俩技术一结合,直接把这个问题解决了。它带来的不只是更贴合每个患者需求的精准方案,更让医疗从过去"一刀切"的治疗模式,慢慢转向真正围着患者需求转。等以后像生物墨水、4D打印(能变形的材料)这些新技术再突破突破,说不定医疗领域会冒出更多"需要什么就现场造什么"的新花样。