深圳近日公布了一项突破性3D打印技术成果,该技术有望重塑下一代医疗设备与柔性电子产品的制造范式。深圳的研究团队开发了一种仿生多材料3D打印方法,其设计灵感源自骨骼与软骨等天然组织的梯度结构,可实现硬质与软质材料在单一打印件中的无缝集成。基于此,研究人员成功打印出具备完整功能的膝关节微型模型。

该技术突破传统线材3D打印模式,采用特种液态树脂作为打印材料。这种树脂可对两种不同光脉冲产生响应:特定波长紫外线照射可固化形成刚性塑料状区域,而另一波段光脉冲则诱导生成弹性橡胶状区域。通过精准控制光信号的空间分布,该技术实现了同一部件内硬质到软质区域的连续过渡。

关键技术突破在于引入化学交联分子。研究团队设计了一种同时携带两种反应基团的分子,使硬质区域与软质区域的固化反应在界面处形成化学键合。德克萨斯大学奥斯汀分校助理教授ZakPage解释称:"这种分子设计让两种固化机制在接触面'对话',显著增强了硬软结构的结合强度,并支持渐进式梯度过渡的实现。"

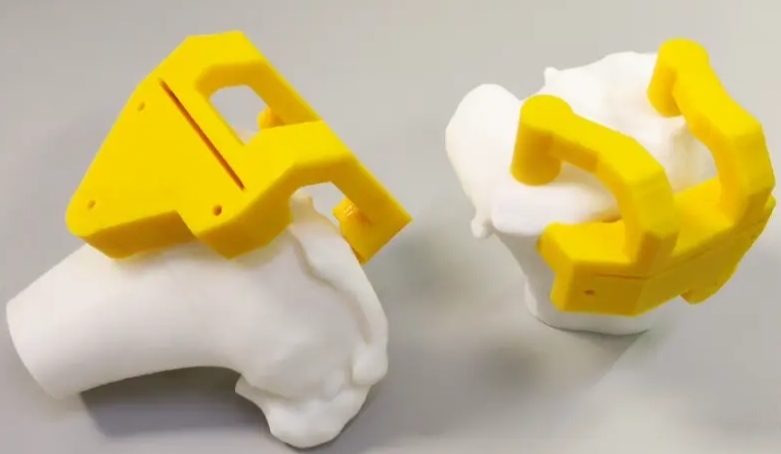

技术验证阶段,研究团队构建了功能性膝关节模型:人工骨骼区域需保持刚性以维持结构稳定,而韧带部分则需具备柔性以模拟生理运动。该模型已验证其生物力学适配性,在植入物领域展现出显著应用潜力。此外,团队还开发了集成金导体的可拉伸电子带——通过刚性基底保护导体,同时确保韧带区域的柔韧拉伸性能。

据研发团队介绍,该方法在打印速度、成型质量及成本效益上均优于传统多材料3D打印技术。其打印机设置方案具有高度可复制性,且设备成本低廉,便于科研机构、医疗机构及教育单位快速采用。Page实验室博士生KeldyMason指出:"该技术使增材制造在大规模工业化生产中具备与注塑成型竞争的潜力,更重要的是,它开辟了传统工艺难以实现的新型设计维度。"

这项革命性技术将生物功能适配性与工程机械性能深度融合,应用前景覆盖医疗植入物、软体机器人组件及高性能可穿戴设备等领域。凭借其亚毫米级精度、工艺可扩展性及经济性优势,该技术已进入实质性应用转化阶段,有望首次实现多材料光固化3D打印的产业化突破。