退火是一种通过热处理提升材料性能的工艺,其核心在于通过控制温度改变材料微观结构。对于金属而言,退火通过将材料加热至熔点以下、再结晶温度以上的临界区间,促使晶粒重新排列并长大,从而降低硬度、提升延展性,使后续加工更易进行。

在金属成型过程中,材料内部会形成微小晶体结构(即"晶粒")。晶粒尺寸直接影响材料性能:晶粒越细小,材料硬度与脆性越高;晶粒粗大则可降低硬度、增强延展性。退火工艺的关键在于通过加热使晶粒发生再结晶与长大,加热时间越长,材料结构重组越彻底。

塑料退火与3D打印的关联性

尽管退火传统上应用于金属,但类似原理也被用于塑料加工,尤其是注塑成型领域。通过将塑料部件加热至熔点以下,可使材料内部应力松弛并重组分子结构,从而优化性能。

3D打印场景中的塑料退火机制更具特殊性。塑料的微观结构介于完全无序的非晶态与高度规则的结晶态之间。半结晶聚合物(如PLA、PETG)同时包含非晶区与结晶区,其比例由热历史决定。3D打印过程中,材料经历快速加热与冷却,导致非晶态成分增加。退火处理可促使分子链重新排列并扩大结晶区域,类似金属退火的强化效果——既提升机械强度,又通过轻微熔化增强层间结合,消除打印薄弱点。

二、PLA退火的特性解析

聚乳酸(PLA)作为3D打印最常用材料之一,具有易打印、综合力学性能良好等优势,但其固有脆性及较低的熔点限制了应用范围。

多项研究表明,PLA退火可显著改善其性能:退火后零件的强度提升10%-20%,同时脆性降低;耐温性能也优于其他未退火的3D打印材料。

局限性

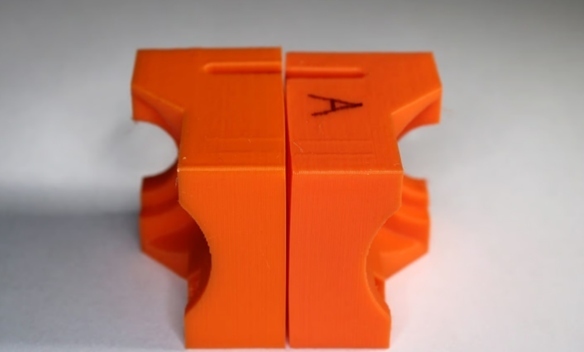

PLA退火的主要挑战在于尺寸稳定性。实验数据显示,即使在70℃等较低温度下,PLA仍会发生明显形变;当温度升至110-170℃时,材料可能发生翘曲甚至完全熔化。因此,PLA退火本质上是材料性能提升与尺寸精度保持之间的权衡。

综上,退火工艺通过微观结构调控,为金属与3D打印塑料提供了性能优化的有效路径。金属退火侧重于延展性与加工性的平衡,而塑料退火(尤其是PLA)则需在强度提升与形变控制间寻找最佳参数。